Fos

Fos sur Mer

Les atouts géographiques de Fos ont conditionné très tôt une vocation de commerce maritime. Deux mille ans séparent le port antique du port industriel.

En 102 avant notre ère, le général romain Marius aménage un canal reliant Arles à la mer.

Ce fossé, Fossis marianis, a donné son nom au port, un des plus actifs du monde romain occidental.

Ce port recevait les navires chargés d’amphores portant le vin d'Afrique du Nord et d'Italie, l’huile d'Espagne, les épices d’Orient…

Très fréquenté jusqu’au 7e siècle, il a été progressivement submergé au début du Moyen Age. Pour des raisons encore mal connues (affaissement géologique ou érosion littorale).

Il git actuellement sous quelques mètres d'eau.

Les tankers et minéraliers ont succédé aux navires marchands antiques. Par son trafic annuel, le complexe portuaire Marseille-Fos est classé premier port de France pour les hydrocarbures et quatrième port européen.

D'une superficie de 10,000 hectares, le complexe est aménagé dans les années soixante, grâce à de grands espaces disponibles, des eaux profondes, l’absence de marées et la proximité du Rhône.

Les bassins maritimes ou darses traitent différents types de trafic : acier, minerai, charbon, pétrole, gaz naturel, conteneurs, colis lourds, voitures, céréales, etc.

L’implantation de la ZIP a provoqué un essor démographique et urbain sans précédent, en multipliant la population par cinq en cinquante ans, et donné naissance à la Ville Nouvelle de Fos le 11 août 1972.

Le château de l'Hauture

Au Moyen Âge, le château, symbole de l'autorité, est hérissé sur un promontoire dominant l'étang de l'Estomac et le golfe de Fos, avec de nombreuses constructions exclusivement seigneuriales.

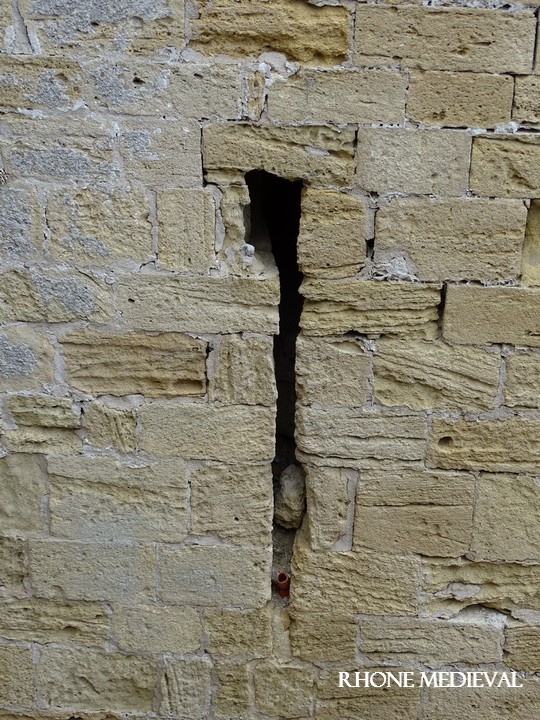

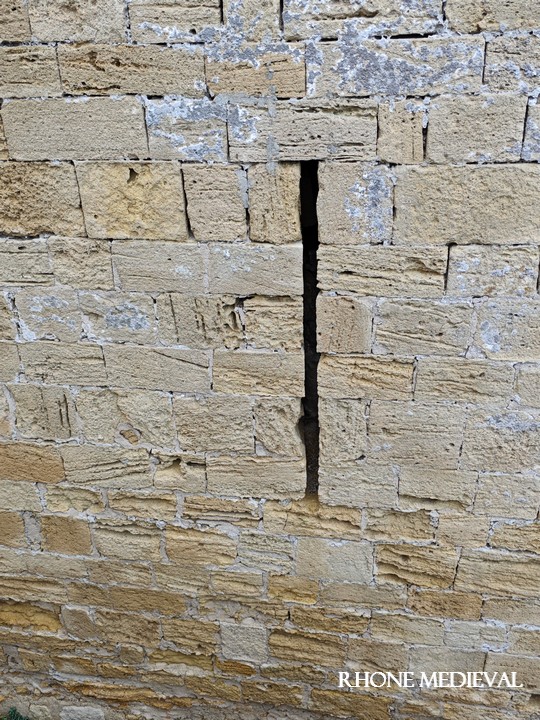

Les défenses du château

La conception architecturale du château de l'Hauture réunit les principes défensifs en vigueur en Provence à la fin du XIIe siècle :

La porte Nord est percée directement dans l'enceinte et surmontée d'un arc en plein cintre, typiquement roman. Fermée par deux vantaux, elle est surmontée d'un parapet crénelé et protégée par huit archères en fente simple.

Le donjon, de 13 mètres de haut, commande le système de défense.

Ses murs très épais (entre 1,50 1,80 m) sont percés d'une dizaine d’archères. Le sommet de la face sud comporte une série de trous pour la fixation de hourds en bois.

Tour de guet et phare, des signaux étaient émis depuis sa terrasse. De feu la nuit et de fumée le jour, ils alertaient les bourgades alentour des dangers éventuels, particulièrement ceux issus de la mer.

La tour Nord, des années 1230-1250, se présente en éperon sur l’enceinte. Les angles de la tour sont percés de courtes archères. Un soubassement taluté, ajouté au XIVe siècle, la protège de la sape et de l'artillerie.

D'environ 15 m de haut, elle comporte un rez-de-chaussée, un étage sur plancher et une terrasse.

L'enceinte méridionale

A l'extrémité sud-ouest du plateau appelé l'Esperoun au Moyen Âge, l'enceinte, couronnée de merlons, est dotée d'un chemin de ronde qui surplombe la porte.

Actuellement aux trois quarts remblayée, cette porte était le seul accès méridional au château jusqu'à l'aménagement de "la montée des Porcelets" au début du XIXe siècle.

Les bâtiments seigneuriaux

Au XVe siècle, le château comporte plusieurs logis seigneuriaux, avec salles de réception et chambres, la tour de garnison et sa salle d'armes, la cuisine, isolée pour des raisons de sécurité, et des celliers pour les grains, l'huile, le sel et le vin.

La borgada

Le point de vue permet d'appréhender le village, appelé borgada au Moyen Âge.

Au XIIIe siècle, la borgada abrite environ un millier d'habitants et figure parmi des gros bourgs de Basse-Provence. Deux siècles plus tard, après les guerres, disettes et la grande peste, on ne compte plus qu'une centaine d'âmes.

La borgada est défendue par une enceinte ou barri, de forme elliptique. Les principales rues et places du vieux sont alignées sur cette enceinte aujourd'hui disparue. En cas de "danger imminent et pressant", le seigneur autorise les villageois à se réfugier au château.

Eglise seigneuriale Saint-Sauveur

Construite par et pour les seigneurs, cette église abrite leurs dépouilles. Dragonet Porcelet et Bertrand IV de Fos choisissent au XIVe siècle de s'y faire inhumer.

L'église de 9 m de haut, possède deux nefs voûtées en berceau.

La nef Nord, datée du premier art roman (XIe siècle), est rythmée par des arcades en plein cintre reposant sur des pilastres. La nef sud, portée par des piliers, appartient au roman classique (fin du XIIe siècle).

Au 16e siècle, deux chapelles sont aménagées sur la face Sud. L'édifice est recouvert d'un toit de lauzes et surmonté d'un clocheton daté du XVIIe siècle. L'église Saint-Sauveur est classée Monument Historique depuis 1964.

La chapelle Notre Dame des Trois Vierges

Hors les murs, comme le veut sa fonction funéraire se trouve la chapelle Notre Dame des Trois Vierges ou Notre Dame de la Mer, citée pour la première fois en 1153.

Voûtée en berceau brisé, elle est de style roman classique. Les abords de la chapelle ont révélé une importante nécropole, utilisée de l'an Mille jusqu'au XVe siècle. La chapelle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1965.

L'aire d'ensilage, Xe-XIe siècles

Elle comprend environ 70 silos globulaires destinés à conserver les céréales, base de l'alimentation médiévale. D'une capacité moyenne de 500 à 900 litres, ils étaient fermés par une dalle. La situation de ces silos en contrebas du château pose le problème de leur statut : stockage seigneurial, villageois ou ecclésiastique, pour la dime versée en nature ?

La nécropole, XIe-XIVe siècles

Dans un second temps, au cours du XIe siècle, l’aire d’ensilage fut transformée en nécropole.

Sous la protection de l’église Saint-Sauveur, ces sépultures sont creusées dans la roche tendre et recouvertes à l'origine de dalles. Environ 130 individus ont été exhumés. Leur étude révèle une forte mortalité infantile et une espérance de vie d’environ 40 ans.

On trouve de nombreux cas d'arthroses, de lésions dentaires et un cas de tuberculose.

La salle rupestre, VIIe-XIVe siècles

Cette salle est taillée dans le rocher sur plus de 2 mètres de profondeur. Les parois sont complétées par des murs montés à la chaux. La paroi ouest comporte sept cavités rectangulaires destinées à recevoir le départ d’arcs portant la voûte d’un étage.

La fonction de cette pièce, cellier ou chapelle ardente, reste indéterminée.

Photos:

- Jimre (2025)

Posté le 01-09-2025 11:44 par Jimre